Ho creato questo blog perché mi piace incontrare gli altri sul filo della poesia e della scrittura in genere. Ascolto, reciprocità, confronto, comprensione, condivisione...

mercoledì 27 dicembre 2017

I NOSTRI NATALI PASSATI

Con gli anni ho imparato che tutto passa

(passa ogni lama, passa il volo la rondine il pesco fiorito, l'usignolo e il suo canto, l'incanto del primo mattino con la luce che entra nel buio della casa e la rischiara. L'infanzia e la sua fiaba. Passano le stagioni, la neve e la rugiada le nuvole nere il temporale la paura lo spavento. Il tormento d'ogni inganno lo sgomento lo schiaffo il perdono l'urlo il silenzio la furia e la dolcezza. La risata il pianto.

Punto fermo, nel suo eterno movimento, il mare. Culla d’alghe e di onde. Suono di risacca. Tutto passa, lo so, passa la neve e il pianto passa il fiore e la ridente primavera passa l’estate e l’allegria delle onde, il mormorio delle conchiglie all’orecchio e le cinque pietre per giocare e l’autunno con le foglie gialle e il vino nel bicchiere e il fuoco dei tramonti e la tristezza delle scure sere. Tutto passa anche il sorriso su labbra assetate di acqua e libertà).

E sono passati i tanti nostri Natali. È vero, sono passati

(come sono passati gli inverni e i carnevali, l'adolescenza e i primi amori, le primavere e i ciliegi, il mare e i granchi da prendere tra gli scogli di sera e una lanterna per far luce. Come sono passati gli autunni e le foglie tra il vento e le stelle. Le notti insonni e le albe attese. I veli e le malinconie. Le risate al sole e le corse sulla sabbia. Sono passati i giorni della festa e quelli del dolore, i giorni dei progetti e quelli dei rimpianti).

Tutto passa

(e si trascina il tempo che non passa se non sul nostro corpo, arandolo, e tra i capelli, seminando bianchi cespugli invasivi, e sui sentimenti, inaridendoli per troppa siccità e troppa arsura.

Il tempo, una misura relativa, per ciascuno di noi, nel tempo infinito che tutti ci comprende).

Ed è passato anche un altro anno. Tra qualche giorno saremo nel 2018. E ritornano speranze, illusioni, sogni. Ritornano i progetti. Anche il tempo è un eterno ritorno per chi è ancora sotto il cielo e guarda il mistero delle stelle. Il loro incanto.

domenica 24 dicembre 2017

ANCORA SUL NATALE DELLA MIA INFANZIA

Gesù Bambino impiegava molto tempo a nascere. Veniva portato tra le mani-conchiglia del bimbo più piccolo, in testa ad una processione lunghissima che si snodava per tutte le stanze della grande casa (dei miei amatissimi prozii) che aveva un pianterreno, un primo e un secondo piano. Dopo aver salito, sceso, attraversato scale e stanze e camere e ogni più piccolo anfratto della casa e persino i balconi e il terrazzo, si ritornava giù per deporre il Bambino nella grotta tra Maria e Giuseppe, il bue e l'asinello.

La lunga processione si illuminava di candeline bianche o rosse

(spente subito dopo con un brutto odore di cera bruciata e piccoli fili di fumo grigiastro, che si sperdevano ben presto tra le nostre mani giunte e non di rado il bambino più grandicello bruciava i lunghi capelli della bimbetta davanti a lui con grida e soccorsi immediati e scompiglio nella lunga fila e l’acre odore di fumo e di capelli bruciacchiati si spandeva per la casa… che si accendeva delle note divine di “Tu scendi dalle stelle”

(l’immancabile canto tradizionale che includeva voci adulte e bambine e mille inevitabili stonature e approssimate parole…).

Tu scendi dalle stelle, o Re del cieeelo

e vieni in una grott’al freddo e al geeelo

e vieni in una grott’al freddo e al geeelo…

A te che sei del mondo il Creeatoore

mancàno panni e fuocoomio Signooore

mancàno panni e fuocoomio Signooore…

Dopo la nascita di Gesù, noi bambini recitavamo le poesie.

Le donne di casa si affrettavano a preparare la tavola con ogni ben di Dio: pettole, dadini di massa sbollentati, capitone fritto e arrostito (a te e a mamma piaceva molto il capitone, che a noi bambini e ragazzi faceva ribrezzo perché ci sembrava un serpente e basta, e provavamo disgusto nel vedervelo mangiare con tanto gusto…); e, poi, frittelle, cartellate, calzoncelli, mostaccioli, taralli di ogni genere, fichisecchi, mandorle tostate, arance e mandarini, noci e nocelline. Vini e rosolÎ.

Era capitato anche a me di portare Gesù Bambino, ed era capitato a tutti noi bambini di recitare per la prima volta la poesia che zia Maria voleva insegnarci a tutti i costi perché la riteneva bella e facile per i più piccoli che non andavano ancora all'asilo:

Tutti vanno alla capanna

per vedere una gran cosa

anche io son curiosa

di veder che cosa c'è?

Guarda, guarda quel Bambino

come dorme, poverino!

Sembra far la ninnananna

tra le braccia della mamma.

Se io avessi un biscottino,

lo darei a quel Bambino.

Biscottino non ne ho

e il mio cuore gli darò!

Credo che la poesiola abbia attraversato secoli su bocche sdentate di nonne e nipotini e su quelle più morbide delle mamme, prima di giungere sulle labbra di farfalla colorata della mia amatissima prozia e tra le sue mani in volo per mimarla a dovere.

L'ho, poi, insegnata ai miei figli e ai miei nipoti non perché fosse particolarmente bella e facile, come sosteneva zia Maria, ma perché mi riportava a quei Natali, a quell'atmosfera magica e incantata, a quei profumi, a quegli odori, a quelle preghiere, a quei canti, a quelle braccia d'amore. A quei tafferugli. A quelle risate.

Capitava sempre qualche imprevisto, che coglieva di sorpresa la compagnia, creando parapiglia e disagio, risolti immediatamente da qualche battuta ironica o autoironica di zia Maria e tutto finiva in una grande corale fragorosa bolla iridescente di sapone, che aveva forma di labbra dischiuse al buonumore.

Labbra d’infanzia di latte e di panna.

Labbra di bianche perle di giovinezza.

Labbra concave di spietata vecchiaia.

Sì, quella tenera poesiola mi riporta a te, a nonna, a mamma, agli zii e a tutti i parenti e amici di allora. A quei tempi di rumorosa semplicità e di caotica armonia.

Ad un mondo, almeno per noi bimbi, sereno. Un mondo, che oggi esiste solo nella memoria del cuore.

Quel rito si è protratto negli anni quasi intatto.

martedì 19 dicembre 2017

IL NATALE: UN ETERNO RITORNO

Il Natale con te e la nonna mi rimaneva nel cuore senza passare mai. Non tutto passa? Chissà. Anche il Natale è un “eterno ritorno”…

Costruivi ogni anno un presepe grandissimo di carta spessa per le montagne e le vallate, che venivano sovrastate da rami di mandarini con i loro solari frutti. Un profumo inebriante si spandeva per la casa. Tappezzavi, poi, di muschio fresco e odoroso lo spiazzo davanti alla grotta e le stradine che s'inerpicavano fino alle stelle, dipinte su una lunga e larga stoffa di satin blu. E i pastori giganti di terracotta e di cartapesta. E le pecorelle e i cani. E la stella cometa e gli angeli. E un brulichio di luci a rendere magica l'atmosfera dell'Attesa. Il presepe portava in casa prati e montagne. E un senso antico di silenzio e di preghiera.

Durante l'anno, mettevi da parte quelle carte spesse e ruvide, di un colore marroncinoverdemarcio, con cui i negozianti di generi alimentari incartavano i maccheroni, che venivano venduti a peso, sfusi e senza involucro e non a pacchetti da mezzo chilo o da un chilo che, oggi, hanno tanto di etichetta sulla scadenza, che poi magari scopri contraffatta o sostituita per ringiovanire un prodotto scaduto da vari mesi o anni, ma dicono più sicuri (?) dal punto di vista igienico, più belli esteticamente.

Era un presepe grande che occupava una intera parete della sala da pranzo e che completavi, improrogabilmente, entro l'8 dicembre per la festa dell'Immacolata, con lunghi rami di pino ai quali appendevi quei piccoli soli, disseminati tra i verdi aghetti. Quel vellutato tappeto di muschio, dal profumo di terra bagnata, avrebbe agevolato poi il cammino di pastori e re magi verso la grotta. Lucette colorate e la stella cometa, sospesa al filo di nylon invisibile, che andava da una parete all'altra dell'ampia sala.

Il laghetto con le paperelle. La cascata di carta stagnola tagliata a striscioline. Le pecorelle sparse qua e là tra ciuffi d'erba vera e fiocchi di neve finti, di soffice ovatta. E il bue e l'asinello inginocchiati davanti alla mangiatoia con Giuseppe e Maria di terracotta in atto di preghiera. E, in fondo alla grotta, vuoto, il giaciglio dorato in attesa di Gesù Bambino.

Quanto stupore! Quanta soffusa bellezza! Quanto fiduciosa e vibrante quell’Attesa!

In tutta la casa un profumo mai dimenticato e mai più ritrovato di dolcetti natalizi: le cartellate (brune rose di vincotto), i calzoncelli o cuscinetti di Gesù Bambino con pasta di mandorle e cannella, i taralli “inginocchiati” e i tarallini col gileppo, e ciottolini di pasta a ricordarmi d'inverno il mare e il gioco delle cinque pietre sulla spiaggia, i mostaccioli con mandorle, cacao e vincotto, altra delizia di marmorea grazia!

Quel profumo impregnava le stanze e le chiacchiere delle donne che abitavano nel quartiere e venivano ad aiutare mamma e la nonna: Sabellina, Marietta, Angelina. Non si stancavano mai di raccontare fatti e misfatti del vicinato.

Ma il Natale con te era anche bello da vivere perché occupava di sé tutto il mese di dicembre.

Il presepe da far fiorire come un libro dell’Arte Pop-up nei primi otto giorni del mese e, poi, l’Immacolata, Patrona del nostro paese, e il digiuno interrotto la sera della Vigilia con le focaccine della Madonna, formate da pani schiacciati e tagliuzzati in superficie in tanti quadratini e con dentro i semi di anice o di finocchio;

ed ecco Santa Lucia, molto amata e venerata per la sua incrollabile fede

(che porta luce a chi fede non ha).

Dal 16 dicembre, infine, la novena che precedeva il Santo Natale:

Tempo di Attesa e di Preghiera. Tempo di rinnovata Speranza.

Prima della mezzanotte andavamo in chiesa per vedere nascere Gesù Bambino tra preghiere, canti, incenso.

Nella nostra casa nasceva sempre fuori orario: o molto prima o molto dopo.

In chiesa cantavamo insieme con le “signorine della parrocchia”, accompagnate solennemente da un pianista che suonava il maestoso organo, “Tu scendi dalle stelle” e altri canti natalizi…

Non c'erano allora quelli d’importazione americana, “Silent Night”, “White Christmas”, “Jingle Bells” che allietano il nostro Natale nei disincantati giorni dell’attesa.

Né c'era l'albero pieno di luci, di festoni scintillanti con fiocchi argentati, rossi, dorati... Né panettoni in eserciti composti e colorati sugli scaffali dei supermercati. Non c’erano neppure supermercati, ma negozietti alla buona, gestiti alla buona con tanta gente che andava alla buona “con un quadernino” - antesignano dell’attuale taccuino - su cui l’esercente scriveva la somma da pagare appena possibile, nonostante il cartello in bella vista “quì non si fà credensa".

Etichette:

Angela De Leo,

bambini,

blog,

donne,

fiaba,

la poetologa,

Natale

venerdì 15 dicembre 2017

UN TARALLO DI FELICITÀ

Il Natale di tanti anni fa è per me un tempo senza tempo che mi porto nel cuore.

Il ramo di pino con arance e mandarini è ancora oggi un dono di frutti da sbucciare per sentire l'odore intenso delle bucce bruciate nel camino. Un profumo particolare che mi è rimasto dentro. Dentro anche il profumo avvolgente di tutte le pietanze natalizie, mandate al forno di pietra, situato vicino alla nostra chiesa di San Giovanni.

Allora, il garzone veniva a prendere i grandi tegami rettangolari (di non so quale metallo smaltato di nero), con ben allineate lunghe file di rose zuccherine, le cartellate, e li metteva su un'asse di legno scuro; poggiava un “tarallo” di stoffa, che aveva colore di sporco e di fumo, sulla testa e l'asse in bilico sul tarallo e montava in bicicletta esibendosi in larghe piroette di qua e di là, mantenendo miracolosamente la lunga tavola nera in equilibrio perfetto sul capo fino al forno e fischiettando o cantando allegri motivetti. Più una esibizione che una vera necessità: il forno era a due passi. Ma quando passava, noi bambini facevamo “oh!” e lui ci sorrideva, ammiccando felice

(quante storie deve fare se poi cade allora staremo a vedere quali guai combinerà…)

Quanto poco costava un tarallo di felicità!

Ogni volta, però, appena lui svoltava l'angolo e si perdeva alla mia vista, io cominciavo a preoccuparmi per la sorte di quelle delizie che, per fortuna, tornavano sempre a casa, spandendo per le strade un dolcissimo e intensissimo profumo di zucchero filato, vincotto, cannella e chiodi di garofano.

Anche quel profumo mai più dimenticato, mai più ritrovato.

“Basta che un rumore, un odore, già uditi o respirati un tempo, lo siano di nuovo, nel passato e insieme nel presente, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti, perché subito l’essenza permanente e solitamente nascosta delle cose sia liberata e il nostro vero io si svegli”, scriveva Marcel Proust.

Il ramo di pino con arance e mandarini è ancora oggi un dono di frutti da sbucciare per sentire l'odore intenso delle bucce bruciate nel camino. Un profumo particolare che mi è rimasto dentro. Dentro anche il profumo avvolgente di tutte le pietanze natalizie, mandate al forno di pietra, situato vicino alla nostra chiesa di San Giovanni.

Allora, il garzone veniva a prendere i grandi tegami rettangolari (di non so quale metallo smaltato di nero), con ben allineate lunghe file di rose zuccherine, le cartellate, e li metteva su un'asse di legno scuro; poggiava un “tarallo” di stoffa, che aveva colore di sporco e di fumo, sulla testa e l'asse in bilico sul tarallo e montava in bicicletta esibendosi in larghe piroette di qua e di là, mantenendo miracolosamente la lunga tavola nera in equilibrio perfetto sul capo fino al forno e fischiettando o cantando allegri motivetti. Più una esibizione che una vera necessità: il forno era a due passi. Ma quando passava, noi bambini facevamo “oh!” e lui ci sorrideva, ammiccando felice

(quante storie deve fare se poi cade allora staremo a vedere quali guai combinerà…)

Quanto poco costava un tarallo di felicità!

Ogni volta, però, appena lui svoltava l'angolo e si perdeva alla mia vista, io cominciavo a preoccuparmi per la sorte di quelle delizie che, per fortuna, tornavano sempre a casa, spandendo per le strade un dolcissimo e intensissimo profumo di zucchero filato, vincotto, cannella e chiodi di garofano.

Anche quel profumo mai più dimenticato, mai più ritrovato.

“Basta che un rumore, un odore, già uditi o respirati un tempo, lo siano di nuovo, nel passato e insieme nel presente, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti, perché subito l’essenza permanente e solitamente nascosta delle cose sia liberata e il nostro vero io si svegli”, scriveva Marcel Proust.

Etichette:

Angela De Leo,

blog,

la poetologa,

poesia

lunedì 4 dicembre 2017

Ancora una volta Donna

“Sono

nessuno! E tu?

Sei - nessuno

- anche tu?

Siamo in due!

Non dirlo!

Farebbero rumore, sai!”

Così Emily Dickinson.

Per definire la condizione femminile

fino solo a poco più di un secolo fa. Condizione che - come sappiamo - per

molte donne continua ancora oggi. Ma per molte altre, per fortuna, non più.

Il nostro universo troppo a lungo

ignorato dall’altra metà del cielo.

Poi, il riscatto.

In passato, solo qualche voce isolata

faceva sentire il suo canto.

Oggi, è un coro sempre più ampio e

forte e alto e glorioso. Le donne contano e… cantano.

Perché tutti possano sentire.

Ascoltare. Capire.

Le donne valgono.

Ieri facevano la storia dietro le

quinte. Oggi sono la storia.

Graffiano rimorsi. Percorrono strade.

Lasciano orme. Di forza. Di tenerezza. Di poesia.

Anche di Poesia. E tanta.

La donna ha percorsi interiori che

l’uomo ignora.

Ha cieli di emozioni che l’uomo sfiora

appena.

Ha parole per raccontare il proprio

cuore, che l’uomo soffoca e tradisce.

In linea di massima, naturalmente. Non

si possono fare - è chiaro - generalizzazioni.

Ma succede. E spesso avviene proprio

così.

Da Saffo ad Emily Dickinson.

Appunto. E oltre.

Virginia Woolf è la madre di tutte le

donne che scrivono.

A lei dobbiamo il coraggio delle parole

e l’urlo per dirle. A lei, il coraggio dell’attesa e silenzio per ascoltarle.

In quella “stanza” segreta che nessuno

ci può rubare.

Che nessuno può profanare.

Neppure se mille coltelli dovessero

squarciare il sogno dell’alba o l’oro del tramonto.

Il canto di noi donne ha vinto la

notte.

Il buio dei secoli bui …

E la donna …

… Non perderà più le rotte azzurre del

mare. La libertà di osare. Di sognare. Viaggiare … con la mente … con il cuore

… con l’anima …

Di progettare nuovi cieli. Di inventare

nuove storie. Di tentare nuovi percorsi. Di vivere nuovi amori. Di costruire

nuovi e più gratificanti rapporti alla

pari con l’uomo, fianco a fianco, mano nella mano, cuore dentro il cuore. In

due. Con coraggio. Rispetto. Volontà di farcela. Per non essere mai sola. Per

non essere mai solo. Per non essere mai soli.

Il coraggio di reinventare la vita.

È tutto qui il mistero di essere donna,

di essere uomo, oggi: continuare a dare la vita, potendola quotidianamente

reinventare. Potendo quotidianamente reinventarsi.

Per non avere più colpe.

Per non avere più rimorsi.

Per non avere più rimpianti.

Per non avere più nostalgie.

Per non avere più solitudini da raccontarsi.

Da raccontare.

Per avere ogni nuovo domani tra le

mani.

Come foglio bianco ancora tutto da

scrivere. Col gusto di apporvi in calce la propria firma.

(non ho voluto parlare della violenza

sulle donne e del femminicidio. Si è già fatto un gran parlare. Ho cantato,

invece, la sua voce e la sua identità di donna del terzo millennio. Una donna

che può, sa e deve scegliere con chi condividere i suoi giorni).

Etichette:

Angela De Leo,

blog,

donne,

la poetologa

sabato 25 novembre 2017

LE DONNE DELLA MIA INFANZIA

Nel giorno

in cui si parla della violenza contro le donne, mi piace ricordare le donne

della mia infanzia, che mi sono rimaste nel cuore.

Le

ricordo, quasi tutte, molto pratiche e molto sole. Ma anche molto ingenue.

Ignoranti. Analfabete quasi tutte. Non sapevano. E si accontentavano di non

sapere. Quasi fosse normale, giusto così. Erano brave massaie. Semplici. Tristi

o ciarliere e tutte timorate di Dio. Attribuivano a Lui ogni calamità, ogni

malattia, ogni dispiacere. E si rassegnavano alla loro sorte e alla Sua

volontà. Sembrava non avessero ansie né dubbi. Vivevano come respiravano.

Accettavano la vita così come veniva ed anche la loro fede era così come

veniva. Senza ribellioni. Senza ripensamenti.

Ho

molto amato quelle donne semplici, rassegnate, forse anche scontente, forse

anche rancorose, ignare della problematicità dell'esistenza, ma sempre pronte a

portare sulle loro fragili (in apparenza) spalle il mondo, sempre pronte a

farsi un segno di croce per propiziarsi Dio per sé e soprattutto per gli altri,

per scongiurare un pericolo, una malattia, la morte. Sempre pronte a darsi una

mano.

Donne

senza tempo. Senza età. Senza storia. Forse. O, molto più probabilmente, ero io

che non sapevo dare loro un'età, che ignoravo il loro tempo, che fantasticavo

sulle loro per me inesistenti o inconsistenti storie, che sicuramente erano,

invece, storie di lutti, di dolore, di rinunce, sacrifici, silenzi.

Le

loro storie. In realtà, solo apparentemente uguali, ma quanto diverse?

Probabilmente

erano giovani o quantomeno non molto anziane, ma per me erano tutte

irrimediabilmente vecchissime. Nelle loro case vecchissime con i vecchissimi pavimenti

di cemento raramente lavati e travi a vista sotto i soffitti, da cui pendevano

le carte moschicide (non avevano neppure il tempo di scacciare le mosche)

accanto al piatto di vetro plissettato, come una vezzosa gonna, a coprire la

smilza lampadina con fioca luce.

E

sedie impagliate e madie infarinate e santi e morti sul comò e sui comodini con

lampade votive e lumini. E voci di preghiera nella sera.

Andavano

in giro coperte alla bell’e meglio con vecchie sciarpe, sferruzzate con lana

grezza, che ricordavano vecchi corpi e vecchie stagioni di velli di pecore

tosati e di fusi e conocchie tra mani rugose e stanche

(la

bella addormentata con il principe a salvarla era una fiaba da loro ignorata).

E quasi

tutte quelle donne, ricche o povere, giovani o vecchie, erano vestite di nero

per un lutto che non riuscivano mai a dismettere nel cuore e nelle vesti. Tre

anni per la madre o il marito, due per il padre, l’intera vita per un figlio…

Erano

queste le donne della mia infanzia: molte poverissime e analfabete, pochissime

le ricche e istruite. E nessuna proprio nessuna che cantasse mai. Le sentivo

cantare solo in chiesa e dietro le processioni e mai mai in casa o per la strada. Troppa miseria e troppo dolore

per lasciarsi andare al canto.

Le

ho descritte e cantate tutte, sempre, le donne di quel lontano passato.

In

mille modi. In prosa. In poesia.

Le

tante donne della mia infanzia sono ancora qui, in me. Donne che non fanno

storia, che pure hanno vissuto, amato, odiato, riso, pianto, chiacchierato,

ubbidito, ricordato, sperato, pregato. Donne lontanissime nel tempo e a cui

tento di dare una storia perché non si perdano del tutto nel loro tempo.

(Potere

della memoria e della parola scritta. Ma potere anche della fantasia che a

quella memoria aggiunge parole mai dette e vite mai vissute.

La

narrazione fa rivivere il passato e appaga la mia gioia di raccontare…).

“Scrivere vuol dire farsi eco di ciò che non

può cessare di parlare…” (Maurice Blanchot)

Oggi,

è vero, di loro non rimane che un labile ricordo. Diafano. Trasparente. Vago.

Lontano. Incerto.

Rimane

in chi, come me, ha anni addossati agli anni e vive e rivive anche il passato

cercando di riattualizzarlo nella memoria perché non muoia del tutto.

Ma

neppure il ricordo serve a riportarle ai nostri giorni. Sono anacronistiche.

Sono distanti anni-luce dai modelli che le ragazze amano, seguono, contestano.

Sembrano vissute invano e, quindi, non vissute. Si perdono in quella caligine

oscura che il passato trasmette alla mente di chi c’era. Erano solo croci su

croci: una croce, il marito; una croce, i tanti figli nati e altri da mettere

al mondo “come conigli”; una croce, ogni dolore muto, ogni ribellione repressa,

ogni parola ingoiata. Una croce, l’unica identità come firma da apporre sui

rari documenti che affermavano civicamente il loro essere al mondo.

Spreco

di vite

Davvero

inutili? Non voglio crederlo. Non posso crederlo. Distruggerei quella gòmena

d'amore e di rapporti che ha legato e lega le generazioni al femminile perché

non si perda la storia dell'umanità.

Per

questo io amo ricordare e raccontare lacerti di storie che la mente mi

restituisce a tratti, e volti e nomi e parole, sottraendoli alla dimenticanza.

Rimpasto

quelle donne per farle rivivere…

(sono brevissimi stralci dei tanti che

riguardano quelle donne tradite dalla storia e vinte da una cultura che le

voleva serve, mentre erano padrone di sé e dei loro giorni per la forza

titanica dimostrata nelle loro case, prive degli uomini andati in guerra, e affollate

di bocche da sfamare per sopravvivere…

brevissimi stralci, dicevo, tratti dal mio libro di prossima

pubblicazione Le piogge e i ciliegi).

Etichette:

Angela De Leo,

blog,

donne,

la poetologa,

violenza

giovedì 23 novembre 2017

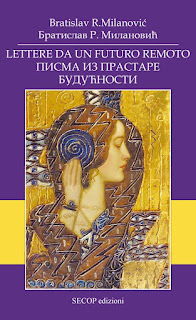

LETTERE DA UN FUTURO REMOTO di Bratislav R. Milanovic

Lettere

da un futuro remoto è uno splendido poema

d’amore che già dall’ossimoro molto originale e visionario del

titolo cattura il lettore perché gli fa scoprire che esiste,

nell’epoca della posta e-mail e dei velocissimi sincopati sms,

ancora la possibilità magica e un po’ démodé di leggere delle

lettere d’amore, scritte doverosamente “a mano”. Queste, poi,

hanno un altro pregio in più: sono scritte sotto forma di poesia.

Sono

lettere che giungono alla probabile persona amata da “un futuro

remoto”.

Dunque,

non sono mai state scritte? Non sono state mai inviate? Vivono in un

mondo altro, dove passato presente futuro si uniscono in un sol

punto?

Si nutrono

di speranza in un futuro migliore del mondo attuale? Cantano una

nostalgia che viene dal tempo ancora irrealizzato?

Forse

tutto questo e altro ancora…

Intanto,

occorre precisare che l’eccezionale autore, Bratislav R.

Milanovic, non ha lasciato nulla al caso: ha suddiviso il suo poema

in tre sezioni dai titoli molto suggestivi: “Del ritorno”,

“Dell’inquietudine”, “Del sogno”. E “Sussurro”, che è

un intenso e originalissimo compendio alla tre sezioni, in quanto

riprende, una per una, le trenta poesie che le compongono e le

ripropone in una sintesi molto particolare in cui l’anaforico

ripetersi di alcuni versi, che sostanziano ogni poesia, crea nel

lettore una visione d’insieme circolare e suggestiva di tutta la

storia narrata.

Una

storia che si distende lungo l’arco degli ultimi trent’anni, dal

1976 ai nostri giorni, in cui il poeta invia alla sua donna ideale

una lettera per ogni anno trascorso, incasellandola nelle dieci che

compongono ogni singola sezione. Quasi una simmetria dantesca, in

formato ridotto.

Sono

lettere d’amore dedicate ad una donna che probabilmente riassume in

sé tutte le donne amate dal poeta in una sintesi fantastica e

immaginifica di caratteristiche più psicologiche e comportamentali

che fisiche, che trovano il loro culmine nella meravigliosa allegria

che fa di questa musa ispiratrice una donna dal sorriso acceso,

splendente di mille colori, frizzante, tenera, audace, altera,

continuamente cangiante nella unicità della sua persona.

Indimenticabile. Una donna che vive nel disordine creativo delle sue

matite, dei suoi colori, pennelli e acquerelli con cui ha dipinto nel

tempo il suo amato, “vivisezionandolo” e ricomponendolo in

migliaia di immagini i suoi innumerevoli

volti.

Bratislav

Milanovic compie il prodigio di vivere, come avvolto e riavvolto, in

una storia d’amore indimenticabile, indimenticata, su piani

diversi, reali e irreali, tra una vita che sembra vissuta nell’al

di là, tra le nuvole e le stelle, nel mistero del silenzio o di una

musica celestiale, e la concretezza di dimore reali abitate in una

Venezia affascinante di artistica suggestione romantica tra

“merletti”,

“vitrages”e

“boudoirs”, o

sulle rive del sonnolento Danubio, dove i gabbiani hanno nido.

L’amata è “laggiù”, in un luogo indeterminato che può essere

semplicemente la terra in una vita ancora terrena oppure Vraciar, il

quartiere tanto amato di Belgrado, o nelle gallerie che si colmano

dei suoi capolavori di pittrice o negli innumerevoli luoghi della

mente del poeta, in debito col vino, dove lei alberga sovrana e rende

la passione più vigorosa e imperitura: “Laggiù,

da te, la passione è ancora passione”.

E i

versi, sempre liberi e insolitamente dimentichi della rima, come è

quasi sempre costume nella poesia serba (ulteriore motivo di

originalità dell’opera, molto vicina al gusto occidentale della

poesia contemporanea), ora si distendono, allungandosi all’infinito

su un sentimento che va oltre la fisicità, lo spazio e il tempo; ora

si contraggono in un dolore che non ha voce né respiro; ora si

rannicchiano nel timore che il sogno svanisca; ora si flettono in una

laica e inascoltata preghiera. Con segni d’interpunzione inusitati

o poco frequenti nel normale linguaggio poetico; con metafore ardite

e visionarie; con gli enjembement che dilatano il senso delle parole

in un “continuum” senza soluzione di continuità; con i versi in

corsivo che ripropongono una condizione di vita nostalgica, se

ripropone un passato che non esiste o che non può tornare.

E

anche gli spazi tra i versi hanno un significato, un senso. Una

direzione. Una voce. E l’ottobre si fa metaforico tempo di un

autunno che abbraccia anni già vissuti e si veste dei colori caldi

delle foglie che rosseggiano, dell’ineluttabilità dello scorrere

delle stagioni della vita fino alla dolcezza dei malinconici

tramonti.

Il poeta,

perciò, nell’autunno della sua vita osa il bilancio di un percorso

esistenziale e si accorge che, tutto sommato, nonostante il paventato

naufragio di sé in un mondo che segna il rovinoso precipitare di

tutti gli ideali, la vita gli ha regalato tanto: il sogno, la poesia,

la forza d’amare.

E, del

resto, egli crede ancora nel potere salvifico della parola e

soprattutto della poesia. Nutre ancora la speranza di poter sognare.

Di saper sognare. Di voler sognare. Perché niente nel tempo si perde

mai del tutto. Se si ripercorrono le vie del cuore. Capaci sempre di

far germogliare fiori. Di donare frutti. Di sostanziarsi di nuova

materica realtà, pur “desiderando” l’eternità delle vie che

attraversano il cielo.

domenica 19 novembre 2017

UN FILO ROSSO, SOLO UN FILO DI LANA ROSSO

Filo

è una parola breve, che dà subito l’idea del suo essere sottile, quasi di poco

conto, di scarsa durata e di cui si può fare anche a meno. E, invece, è di una

incredibile utilità. Serve. A cucire due lembi di stoffa separati ma

combacianti; a legare tanti steli di fiori per farne un bouquet; a ricamare

lenzuola da sposa e tovaglie per i giorni di festa; a stringere altri fili o

tutto quello che va messo insieme e tenuto ben unito. Il filo regge un

palloncino o un aquilone. Se è di perle, diventa ornamento. Se è di olio, diventa

nutrimento. Se è di parole, diventa discorso. Se è colorato, diventa segno di

confine. Se è di sangue, diventa incidente, malessere, timore, paura. Se è di

corrente, diventa luce. Se è del telefono, diventa comunicazione a distanza. Se

è di lana, diventa un maglione o un cappellino. Se è un rossetto, diventa un

papavero sulle labbra e accende un sorriso. Se è sospeso tra due muri, diventa stendipanni

con tante nuvole bianche prigioniere di mollette quasi becchi affamati di

uccelli senza volo; se si tende su case e vallate, diventa l’ardimento del

funambolo che cammina sul filo del suo

sogno…

Ma il

filo può anche legare due polsi e unire due persone, due pensieri, due cuori,

due sentimenti, due percorsi di vita in uno. Ed è bello pensare che un esile

filo possa diventare così resistente da legare due vite, con tutto quello che

in una vita è compreso, moltiplicato due o anche dieci cento mille volte.

Basta

un filo e sembra quasi che si possa andare alla conquista del mondo: del cielo

e della terra, del gioco di un bambino, del lavoro di un adulto.

Ma il

filo, se è di semplice cotone o di preziosa seta, può anche spezzarsi e

riannodarsi. Nel primo caso, separa ciò che aveva unito; nel secondo, ripropone

la cucitura, il ricamo fiorito di bianco o di innumerevoli colori, il legame tra

due o più persone e lo rafforza perché offre, a chi lo possiede e ne fa uso, la

consapevolezza della precarietà della sua consistenza e resistenza, sollecitando

all’attenzione e alla cura per salvaguardare la sua forza, la sua generosa

solidarietà.

Se si

spezza, è importante ricorrere al nodo.

E il

nodo può essere un legame più forte, ma anche un ostacolo. Una promessa o solo un

ricordo. Diventa la misura del tempo e dello spazio. O il punto fermo.

Se,

poi, è anche rosso, diventa dialogo, filo diretto, che crea consuetudine,

intimità, riconoscimento, amore, allegria. Ma anche errore di poco conto,

peccato veniale o, piuttosto, ferita.

Se,

infine, è di lana ed è rosso, allora diventa inequivocabilmente il libro “Un

filo di lana rosso” di Raffaella Leone per i tipi della Secop Edizioni con

illustrazioni di Massimiliano Di Lauro.

E il

libro di Raffaella Leone è un racconto lungo che si dipana in un percorso che

dalla Puglia porta a Milano e ritorno, legando due polsi in fuga, che si

attraggono e si respingono senza tregua e senza sosta, perché sono uniti non

solo da quel filo di lana che si spezza e viene riannodato, ma da un sentimento

d’amore che lega quasi novant’anni di vite, l’una nell’altra; di gioco,

confidenze, voglia di libertà e rifugio sicuro del cuore perché non c’è

distanza che tenga, né altro divario o dissonanza quando è semplicemente una

storia d’amore indissolubile, oltre ogni possibile apparenza. A raccontare

questa storia affascinante è pur sempre il filo rosso, che segna un limite e la

misura di ogni possibile rapporto umano. Che è, a volte, senza limiti e senza

misure, perché riguarda sentimenti che vivono di vita propria oltre il tempo e

lo spazio anche se si nutrono di tempo (gli anni) e di spazio (la propria casa),

da cui sconfinare aiutati da quel semplice filo, che un’autrice straordinaria ha dipinto di

rosso appassionato come il suo cuore e che sa riannodare continuamente perché

non si spezzino mai i capi e non si disperdano mai quegli amori “unici”, che

hanno profonde radici nell’anima.

E

tutto ricomincia… anche ritornando a

leggere dalla prima pagina il libro perché non se ne perda neppure una parola. Nel

tentativo di scoprirne il senso, la profonda verità.

martedì 14 novembre 2017

ANCORA SUL ROMANZO "LA VIA DELLE VEDOVE"

In attesa di pubblicare il mio nuovo libro,

Le Piogge e i ciliegi, ormai solo da rivedere, mi piace riportare qui alcune

note critiche sul precedente romanzo La via delle vedove, che ha riscosso positivi

apprezzamenti dagli “addetti ai lavori” e dai tanti lettori, che mi hanno

gratificata anche con il loro passa-parola.

Dopo la pregevole recensione del

professor Nicola Pice, ecco quella non meno attenta e dettagliata della docente

Valeria Rossini. A entrambi va il mio grazie.

Il

romanzo “La via delle vedove”, pubblicato dalla Casa editrice Secop, è stato

presentato in diversi circuiti culturali con riscontri assolutamente positivi.

Nel

cominciare il racconto l’autrice evoca la metafora della demolizione,

attraverso la citazione di un pittore tedesco che dà abbrivio al romanzo: «Io

adoro le rovine: quando ci si trova davanti alle macerie significa che si è

anche davanti a un nuovo inizio» (p. 5). Da qui parte un viaggio a ritroso

nella nostra Puglia come un pretesto, fenomenologicamente inteso come

possibilità di tratteggiare un’interpretazione della nostra vita, delle

relazioni significative, dei momenti di felicità e dolore che hanno

attraversato i nostri giorni e che in questa condivisione rendono universale

l’esperienza umana, indipendentemente da chi siamo.

«Ed ecco una storia di tante storie, il cui inizio è un

cumulo di macerie» (p. 5). Una storia di una donna anagraficamente entrata

nella terza età, che in realtà è la sua seconda vita, in cui il passato non

appare più sfocato e le immagini delle persone che ha amato diventano

finalmente nitide, anche nel loro non amore. Eva (prima donna) sta tornando

all’inferno dei suoi venti anni, uguali e diversi dai vostri venti anni, per

riaprire ferite mai rimarginate e abitare la stanza segreta dei suoi fantasmi,

delle colpe proprie e altrui.

Leggendo questo romanzo, può nascere il dubbio che

l’educazione al perdono che la nostra cultura – soprattutto religiosa – ha

sempre considerato la via maestra della convivenza pacifica tra le persone, non

sia sempre praticabile… Il perdono è forse l’alibi dei vigliacchi, e il

vestibolo della rassegnazione. Il nostro Sud è stato ed è ancora srotolato

sulle porte della verità come una tenda omertosa «che tutto nega e tutto

accoglie con bocche cucite oltre il bianco abbagliante delle case» (p. 24).

Case di donne, dominanti in quanto serve più che padrone, rimpicciolite anche

nell’identità, attraverso l’usanza orribile di sostituire con diminutivi

orribili anche nomi bellissimi.

Donne con un unico irrinunciabile dovere: rispettare il

proprio marito ed essergli fedele fino alla morte. Si badi: rispettarlo, non

amarlo.

Le regole implicite che da tempo immemorabile si tramandavano

in silenzio le donne, di madre in figlia, recitavano infatti: «giaci a letto

con tuo marito, fatti montare, sfornagli figli, ma non amarlo perché è il

padrone del tuo corpo, ma del tuo cuore mai» (p. 39). E poi i bambini, che

«andavano puniti sempre e comunque, per farli crescere santi, avvezzi alle

rinunce e ai sacrifici. Dovevano imparare a non chiedere mai; e i maschietti

dovevano trattenere le lacrime ed evitare ogni manifestazione d’affetto,

ritenuta debolezza» (p.57).

Tutto questo in evidente contrasto con le teorie

psicopedagogiche a cui si fa accenno nel testo, che rendono ancora più

inaccettabile la rozza ignoranza di quelle donne, atavicamente infelici,

«mummificate nel loro pseudo dolore e nel loro comportamento sempre uguale,

sempre cupo, quasi obbedissero ad una legge interna di rinuncia alla vita. Alla

sua bellezza. Alla sua armonia. Alla sua leggerezza» (p. 57).

Non meno infelice era l’atmosfera che

caratterizzava l’altro fondamentale ambiente educativo: la scuola, infestata da

un’elevatissima mortalità scolastica. I figli dei meno abbienti erano ancora

esclusi o si autoescludevano perché era convinzione comune che la scuola fosse

una perdita di tempo che sottraeva braccia lavoro alla famiglia.

Non c’era attenzione né giustizia pedagogica per i bambini di

allora, discriminati a scuola come bene ha denunciato Don Milani, invisibili in

famiglia e indegni perfino di essere pianti da morti. Per i bambini piccoli

strappati alla vita nella prima infanzia non era previsto il periodo di lutto

di cui erano prova le vesti nere. Sembrava quasi che questi figli non avessero

diritto di cittadinanza nel cuore della madre. «Eva si chiede ancora come

facessero quelle mamme a ingoiare reiteratamente un dolore così grande. Come

potessero mettere al mondo figli in continuazione anche in sostituzione di

quelli che dal mondo sparivano come palloncini

persi nelle profondità del cielo. Come si poteva sostituire un figlio?»

(p. 95). Niente passava attraverso il cuore, altrimenti non si spiegherebbero i

tanti aborti procurati, taciuti e subito dimenticati.

Per fortuna vennero poi il sessantotto e la rivoluzione

studentesca, «che avrebbero di lì a poco spazzato via tradizione, pregiudizi e

soprattutto la cultura del mazziniano/kantiano “dovere” per inaugurare l’era

della rivendicazione dei “diritti”: della donna, del bambino, degli studenti,

dell’anziano, degli handicappati, di tutti quelli che, in pratica, non avevano

mai avuto diritto di parola fino a quel momento» (p. 106).

Una bella rivincita, tracimata tuttavia poco dopo negli anni

di piombo, di cui Eva ricorda la morte dell’innocenza collettiva e della

ragione individuale, «perché nessuno seppe più chi fosse veramente con la

perdita dell’identità e dell’appartenenza» (p. 109). Restava la vita privata a

farle da specchio.

Restano i segreti inconfessabili delle donne della sua

famiglia, con i loro indecifrabili lati oscuri e il loro «morire senza essere

mai vissute» (p. 183).

C’è un’unica possibilità per Eva. Tornare indietro per andare

avanti, ripercorrendo strade battute e sentieri inesplorati. Ecco allora che la

riconciliazione passa attraverso la riappropriazione nel presente di ciò che

abbiamo tentato di archiviare. Noi siamo il prolungamento della storia della

nostra famiglia e della nostra terra, sia pure con inevitabili trasformazioni,

ripensamenti e ribellioni. Noi siamo il tentativo di fuga da un groviglio di

sentimenti inammissibili sempre in agguato, con cui bisogna prima o poi fare i

conti.

Imparando a restare, e a restituire.

Difficile sapere se la protagonista è Angela De Leo, l’autrice, ma in ogni caso Eva resta la

testimonianza viva e autentica di come si possa essere fino in fondo maestri di parole e vita, nonostante

tutto.

Valeria Rossini

domenica 12 novembre 2017

Sul romanzo "LA VIA DELLE VEDOVE" di Angela De Leo

Una premessa. Il romanzo si apre con una dedica al

Salento, terra di sole, di mare e di vento,

sotto la dedica la riproduzione di un quadro, che si dice incompiuto, ma forse

non lo è: una Controra dell’indimenticato Nicola Parisi, con le case

cubiche ricoperte di un bianco calce che degrada sino a dissolversi, mentre in

primo piano sono ritratte in confidenziale conversazione due donne di nero

vestite, come inchiostrate da una densa oscurità, dai volti volutamente

indefiniti, volti senza volti. Alle loro spalle il tempo sembra dilatarsi per

ricercare e comprendere le cose che più stanno a cuore. Insomma il quadro appare

come un dramma in atto in quel gioco di contrasto bianco-nero e in quel voler

produrre uno stato di malinconica nostalgia. Segue nella pagina successiva una

affermazione di Anselm Kiefer, un pittore tedesco che da bambino amava

divertirsi a giocare con i mattoni delle case bombardate: da un lato le rovine,

dall’altro la convinzione che esse sono un nuovo inizio dopo ogni distruzione.

Di qui il sotterraneo convincimento che serpeggerà nel romanzo che la speranza

non muore mai, essa è una virtù bambina e traccia sicura un cammino vibrante

verso il futuro. E se nei quadri di Kiefer uomini e donne appaiono raramente

come se risucchiati dal passato stesso, e tutto si riempie di tinte cupe e

terrose, crettature e stratificazioni, per Angela De Leo la lezione di Vittorio

Bodini è fondamentale e ci deve essere una ragione se nel campo del prologo

essa decide di riportare alcuni versi tratti dalla poesia “Conosco appena le

mani” contenuta nella silloge Metamor (1962).

Ma se il poeta cantore del nostro Sud sceglie di andar

via dalla sua terra, non sapendosi dare pace, e brucia i suoi ultimi anni in

una condizione di morte attesa come liberazione, a me pare che il romanzo di

Angela sia una risposta, la sua risposta, agli interrogativi di Bodini, ed è

una risposta alla domanda che spesso agita le nostre coscienze: che ne è delle

nostre memorie, dei nostri affetti, delle nostre letture, delle nostre

emozioni? Che ne è? Che ne è stato? E soprattutto qual è il senso di tutta

questa strada percorsa, di tutta questa vita vissuta? No, non possiamo

dimenticare, non vogliamo dimenticare. Così tutto ciò che sembra essere

infinitamente lontano, può tornare ad essere sentito come vicino in quanto

parte del proprio vissuto, che non può raggrumarsi nel terribile vuoto della

dimenticanza, ma occorre risvegliarsi dal sonno della noncuranza e della

indifferenza, occorre saper ricercare il riscatto e non scoprirsi solo esseri

che sentono freddo. E come la mitica via de Angelis per il poeta Bodini è stata

una sorta di microcosmo, una sineddoche del mondo, un antro della memoria, una

dimensione di spazio e condizione di sé e in essa si viene a determinare il

miracolo della scoperta della realtà e della sua esperienza, così la casa di

nonna Sabella diventa per Angela un miscuglio di oggetto e di mito, di realtà e

di fantasia, di presente e di memoria, un insieme che sa di mistero e di

favola, di profonda partecipazione e di disincantata ironia, di tristi

condizioni umane e sociali, di volontà di riscatto e di sogni perduti in una

irredimibile infanzia. Anche se quella casa non esiste più, essa vive nella

nostalgica memoria: è scomparso “il giardino retrostante che un tempo respirava

il giorno con alberi di limoni, fichi, melograni e vasi di fiori, gerani,

begonie, belle di notte, donne in camicia, gigli rossi e bianchi. Sono rimasti

rari cespugli di rose selvatiche a boccioli piccoli di un rosso vivo a formare

macchie di sangue sul bianco di calce dei brandelli di muro. E col giardino

spento è sparito anche l’orto rigoglioso un tempo di piante aromatiche,

basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro e diavulicchi di tutti i tipi,

lunghi, rotondi, a campanella”. Ma questo luogo descritto nel romanzo a me

ricorda quello della casa dei nonni della scrittrice. Come a voler dire che la

cifra stilistica del romanzo non escluderà la dimensione autobiografica e ancor

più la dimensione lirica.

Il romanzo di Angela De Leo, oltre che per l’originalità

della struttura narrativa e per l’abilità di scandagliare a fondo nella psiche

umana, difatti s’impone anche per la densità di uno stile fortemente elaborato

e carico di accenti lirici.

“Era la prima a respirare il mare, a farlo entrare col

suo rumore, col suo odore, col suo colore nel giardino e, dalle finestre

spalancate, nelle stanze e negli occhi, nelle orecchie, nelle narici, nel

cuore. E lei aveva imparato ad amare il mare da quelle finestre spalancate sul

mare, da quell’azzurro che si riverberava sul suo letto, da quella nenia tenera

o spaventosa che riecheggiava nel giardino, mescolandosi al lamento del vento,

alla danza dei rami e delle foglie nelle albe ancora prive di sole o nelle

notti ancora colme di stelle”.

Ed io credo che vada sottolineata la dimensione lirica

che attraversa l’insieme delle tante storie di cui si compone e in cui si

collocano ricordi, legami, emozioni, pensieri, che la memoria riordina per

andare in cerca della propria identità. È così che la vicenda narrata, benché

non rifugga da analisi sociologica e comprenda risvolti psicologici interessanti,

di particolare rilevanza e spessore, da autobiografia si fa biografia

collettiva, da racconto di una vita, che è quella della protagonista, si apre

verso lidi più lontani e ingloba conoscenze più profonde. Il filo rosso, che

collega immagini e volti, emozioni e suoni, stati d’animo sospesi e

inafferrabili, è tenuto sempre sospeso dalla scrittrice, se pur essa sembra

voglia utilizzare la tecnica della Ringkomposition, ovvero la struttura ad

anello, e una volta avvenuto lo spostamento del piano temporale, dal presente

al passato, la mente dell’io-narrante si “perde” nella narrazione del viaggio

della vita alla ricerca di un tempo disperso nella memoria, spesso evocato

attraverso i flussi della coscienza, per un avvertito bisogno di dare senso

alla propria esistenza, magari in cerca di risolvere il suo enigma che poi si

rivelerà foriero di conoscenze e di verità: il segreto aguzzino, che la tiene

in ostaggio “all’inferno dei suoi vent’anni”, diventerà il punto di partenza da

cui ripartire per costruire una nuova strada di libertà di pensiero, di azione,

di sentimenti, emozioni e desideri non solo per se stessa, ma anche per tutte

le donne tenute in ostaggio dai condizionamenti ambientali, familiari,

culturali, religiosi, storici. Insomma “un sogno di luce che nella luce muore”.

Una storia di una donna, dunque, che scorre lungo spazi e tempi differenti, e

si riannoda alla storia delle altre, quelle altre donne a cui spesso la libertà

era stata negata e la forza della marginalità era diventata la sponda della

loro esistenza tutta espansa tra squilibri e ingiustizie, rimorsi e nostalgie.

Sono le donne che affollano la via delle vedove, “donne con abiti neri lunghi

fino alle caviglie, coperte da pesanti calze nere, come tanti corvi neri con

labbra concave su bocche sdentate e parole di pianto e di lamenti, lugubri come

quello degli uccelli nei cimiteri”, “donne che restano impassibili e mute al

funerale dei loro uomini, donne alleate in un unico segreto e nemiche per

quell’unico segreto, donne capaci di tutto perché tutto alimentavano con l’odio

crescente verso uomini ignari e colpevoli; per il loro inconsapevole

maschilismo, perché figli di una cultura retriva e priva di orizzonti più ampi,

per la loro incapacità di guardare negli occhi le loro donne, accontentandosi

di saziarsi dei loro seni e delle loro cosce (…) come innocenti, vittime più

che assassine, si ritenevano dopo ogni aborto vissuto nella complicità estranea

e silenziosa della mammana, che buttava giù le tante gravidanze indesiderate

con il chinino in abbondanza e i ferri per lavorare le calze di lana piantati

nei loro ventri”: sembra una pagina del famoso Ernesto De Martino,

l’antropologo che vedeva la miseria culturale della società meridionale come

specchio di una miseria psicologica determinata a sua volta da condizioni

storico-sociali imposte all’intero Mezzogiorno da un regime di subalternità

plurisecolare. E la conferma che nel romanzo ci sia un’eco evidente del grande

studioso è in questa citazione che sembra voler evocare il titolo dell’opera

sua più nota: “Ed è nel mosaico di un sud baciapile e asfittico, inconsapevole

e rassegnato, che vanno a collocarsi le tessere delle storie consumate nella

“via delle vedove” per poter meglio comprendere il loro senso e significato.

Storie di vesti nere come lutto eterno, soprattutto nei paesi dell’eterno

rimorso”. Sul filo della memoria riaffiorano così i sussulti di orgoglio e il

tenace attaccamento alle tradizioni, la volontà e l’ansia di progettare un

futuro diverso, senza mai smarrirsi. Questo trascorrere del passato si fa misura

dell’anima, e della pioggia battente che diventa metafora di nuovo giorno: “un

giorno di pioggia che lava tutto e tutto rinnova. Fa nascere l’erba e fa

fiorire i prati”, il segno del passaggio dal vecchio al nuovo mondo, “dalla

inconsapevolezza delle vesti nere alla coscienza di sé come donna finalmente

libera da tutti gli oscurantismi e da tutti i pregiudizi”. Il buio dei vicoli

stretti e tortuosi dell’umano esistere può colmarsi di nuovo sole e riempirsi

di nuove speranze e di nuovi sorrisi.

Questa narrazione per frammenti di memoria, che grazie

alla fluidità dei vari pensieri si dispongono ora secondo un ritmo lento, ora

secondo un ritmo più andante se pur sempre lineare, si risolve in un viaggio

dentro un tempo che non c’è più e continuamente si arricchisce di finissime

sensazioni che sono fondamentalmente fuse come note che si giustappongono in

una partitura musicale per creare un’armonia, sia attraverso la evocazione del

paesaggio del Salento con la sua luce, i suoi suoni e respiri, indistinti e

confusi; sia con l’impiego di locuzioni e frasi dialettali che danno una

coloritura più veristica a cose e persone al fine di meglio penetrare nella

loro più intima dimensione.

Un’ultima considerazione. La ricchezza della lingua,

che ha un suo indubbio fascino e si fa luogo in cui avvengono esperienze

significative di conoscenze o di emozioni, la lingua ricca, appunto, spiega

ulteriormente il pregio di questo romanzo. Angela conosce e ama la letteratura,

e ci invita ad amarla. Per noi amare la letteratura significa credere che i

personaggi del libro che stai leggendo sono lì, vivi e parlanti vicino a te,

col loro mondo e i loro problemi, e a me sembra proprio che i personaggi di

questo romanzo siano vividi appunto come vivido è lo stile della scrittrice.

Nicola

Pice

martedì 7 novembre 2017

Sintesi della Prefazione a AL CONFINE DI ME di Nico Mori

…

perché il mare da esplorare è ancora profondo,

anche se lungo e infinito è l’oceano da attraversare (Ilario

Verda).

È

l'oceano, splendida immagine di copertina, che penetra subito con

prepotenza di tempeste e con dolcezza d'azzurro i nostri occhi in un

globo d'acque che circoscrive l'immenso e lo dilata nella sua stessa

immensità (e Dio creò le acque...). E ci folgora di solitudine e di

sogno quella vela bianca, che urla e canta e incanta, fragile e

forte, e si esalta di libertà e di coraggio nel solcare tutti i mari

alla scoperta di tutti gli orizzonti e sapere di sé, se vivere o

naufragare.

Mi piace cominciare così la mia circumnavigazione

intorno al confine/oceano di Nico Mori, un amico che non ha mai

smesso di essere poeta e che sempre e da sempre ha cercato, come

uomo, di scoprire/rivelare le sue verità, consegnandosi, agguerrito

di sogni ed inerme di delusioni, a quel perimetro di spazio/tempo

infinito/finito/indefinito, che segna la linea d’orizzonte (sfumata

e appena visibile all'alba, solo ricordo e nostalgia con le ombre

sempre più fitte della sera) e lo circoscrive: non al centro di sé,

ma alla periferia, in uno spazio/tempo che gli appartiene, ma non è

più suo o non più esclusivamente suo: essere/non essere tra un

“io”, sentito dentro come un grumo di esplosione d’amore, e un

“tu” che è soglia e limite e margine di sé e incontro/scontro

con gli altri.

Il nuovo libro di Nico Mori s’intitola, appunto,

Al confine di me (SECOP edizioni, Corato):

corpo e pelle, il margine, in cui quel grumo di sé è, ma si

disperde nel tormento disperato di “sapersi” esistere nella sua

interezza “dentro” e di scoprirsi, “fuori”, estraneo a sé e

incompreso in un mondo che è anche il suo, ma che è “oltre”.

Che

cosa rende evidente il nostro corpo se non il suo confine, l'istante,

cioè, in cui esso si espone al pericolo di toccare e di essere

toccato, di ferire e di essere ferito? Confine non è, allora, ciò

che divide, ma all'opposto ciò che di noi, dei luoghi che siamo, è

sempre necessariamente con l'altro...

Così il filosofo Massimo Cacciari, definendo il termine

"confine", chiarisce alla perfezione ciò che Nico, undici

anni dopo, ha voluto significare con la sua raccolta di poesie, prose

e "altro".

Al

confine di me è, infatti, il dentro/fuori

che il suo corpo occupa e la sua pelle lambisce in un disagio di sé,

dove non si ritrova e si va a cercare. Perché, oltre il suo stesso

confine, l’Autore, esperto navigante in mare aperto, ricorda, in

uno scrosciare di acque che si fa pericolosa zona d’alte maree, di

gorghi e di tempeste, l'antico esploratore e guerriero, quando i

giorni erano una fila di candele accese/

dorate, calde e vivide (Costantino Kavafis).

Oggi, sfiancato pirata all’assalto delle ultime navi fantasma, a

volte si trascina alla deriva di ogni altro da sé, verso un nuovo

confine di sé da riscoprire, se vuole ancora salvarsi da ogni

possibile naufragio ora che i giorni sono penosa

riga di candele spente (ancora

Kavafis), in I tulipani,

splendida poesia che segna l’ingresso al libro di Nico, dopo la

lettera a sua figlia Manuela che ne è la soglia, il primo varco,

come dono e quasi testamento da lasciarle prima di rimettersi in

viaggio e prendere il largo, ancora una volta, in alto mare. Nico,

nella lettera a sua figlia, si definisce:

Un’anima

che non smetterà mai di andare in cerca di meraviglie, dovunque si

nascondano, quale che sia il prezzo da pagare, anche solo per

osservarle..., e

ciò sta ad indicare che il suo non è un nuovo libro, ma il libro. Testimonianza del

mai sopito amore per la poesia e per la vita, che nella poesia

s'incarna e della poesia si alimenta.

Rischierò

il naufragio… o raggiungerò all’orizzonte l’isola dove vivono

i sogni.

Nico,

orizzonte di sé stesso. Isola di sogni dove l’orizzonte sembra

baciare il cielo, ma dal cielo ogni volta si allontana non appena ci

si avvicina a quella linea ideale che ci permette di scoprire e

riscoprire l’oltre, che non sempre è prodigio e conoscenza, ma più

spesso è vertigine, inganno, delusione e tormento.

Il

tempo ha sospinto le mie vele/ al confine di me/ dove ogni strada si

arresta/ al limite dell’Oltre...

È

la poesia d’inizio, in cui il poeta forse naviga già oltre il “suo

confine”, ma il libro non è una silloge di versi né una raccolta

di racconti o di lettere e annotazioni, ma è di tutto un po’: un

insieme di Nico. Uno zibaldone di leopardiana memoria, inserito nei

nostri giorni e in fuga dai nostri giorni, tra prose, poesie,

lettere, annotazioni, citazioni, appunti, che ne definiscono il

“confine”.

Della

mente? Del cuore? Dell’una e dell’altro insieme?

Forse...

o molto altro di più.

Brevi

pennellate di parole ed ecco che in più, rispetto al suo stesso

confine, scopriamo un centro di sé bellissimo e colorato, fatto

dell'azzurro della tenerezza e del rosso della passione e

dell'amaranto di un amore dolce-amaro e del giallo dell'ammirazione

luminosa e dello smeraldo che è armonia e speranza. Brevi ceselli di

versi e l'arte meravigliosa di far fiorire un corpo di donna, un

sorriso di miele, un ricamo di vibranti emozioni. Queste le prose.

Questi i versi di Nico.

Per

riprendere i voli alti dei suoi incanti infiniti con una nuova

consolante certezza a fargli compagnia: gli è accanto Colui che

tutto rimargina, tutto comprende, tutto dona.

E

ha tramutato il Nulla

che avvertiva dentro da molto, troppo, tempo nell'Immenso

della sua

anima, essendo ancora pescatore

di sogni... Per "vivere"

di nuovo e sempre POESIA.

Con POESIA.

lunedì 16 ottobre 2017

Malinconia d’autunno (da "Il vento il fuoco e le azzurre acque")

Arance

castagne melograni

in forma di

foglie danzano

volano

sognano girandolano

con lento

vortice di vento

al

pulviscolo dorato

del

frammentato sole d’ottobre

Lacrima

mestizia

agli occhi

della siepe ingiallita

un autunno

che ha

sapore di ricordi

e si perde

nelle brume mattutine

ancora

calde di progetti residui

Sorpresa e

pentimento

ignorare

nelle mie stanze di fatica

questo

cielo ancora terso ai lucernari

corrucciato

stanco rossastro

ma

inviolato ancora

da nuvole e

piogge e albe di brina

che

s’affacceranno ai freddi cieli

d’inverno

dopo tanta arsura

e un

grondare di sogni feriti

nel

grigiore

di uno

spleen simile al pianto

(anche noi

si sta

in attesa

pavida dell’ultima stagione)

Etichette:

Angela De Leo,

blog,

la poetologa,

libro,

poesia,

Serbia

venerdì 13 ottobre 2017

SINTESI DELLA PREFAZIONE a IL GIOCO DEGLI ANGELI di LJILJANA HABJANOVIC DJUROVIC

Sono

in partenza per la Serbia. A Belgrado devo presentare la mia nuova

raccolta di poesie Il vento il fuoco e le azzurre acque,

tradotto da Dragan Mraovic e pubblicato dall'Associazione degli

Scrittori Serbi. A Belgrado incontrerò i miei amici scrittori e

poeti di lungo percorso letterario insieme. Sono felicissima di

tornare a riabbracciarli nella loro patria che sento anche come mia

seconda patria. Tante affinità e tanto affetto ci legano.

Per

questo, desidero fare un omaggio alla mia amica Ljiljana Habjanovic

Djurovic, postando qui una sintesi del primo suo romanzo, per il

quale ho scritto la Prefazione e ho fatto l'adattamento alla nostra

lingua su traduzione di Dragan Mraovic, altro mio carissimo amico e

grande poeta, scrittore e traduttore serbo.

Ecco

perché, prima ancora di parlare del romanzo, Il gioco degli

angeli, mi piace presentare ai nuovi lettori la sua autrice, la

scrittrice “più amata” in Serbia, la più letta ed apprezzata,

la più premiata, e non soltanto nella sua terra, Ljiljana Habjanovic

Djurovic, perché dovranno a lei le forti emozioni, le insolite

riflessioni, i profondi percorsi interiori, che li accompagneranno

nel loro straordinario viaggio tra le pagine di questo libro. Ljiljana affascina

innanzi tutto con la sua scrittura, caratterizzata da un procedere

molto particolare, attraverso il susseguirsi di frasi spesso lunghe e

ben articolate ma, ancor più spesso, minime, costituite persino da

una sola parola, nel fluire, quasi in continua sospensione, che è

poi una continua puntualizzazione, di pensieri, situazioni, incontri,

scontri tra la protagonista e i numerosi altri personaggi, spesso

co-protagonisti nelle vicende della sua vita. Una scrittura quasi

sempre fratta, dunque, ma proprio per questo molto originale,

suggestiva, catturante, incisiva. Una sola parola spesso racconta il

non detto, il non esplicitato, persino il silenzio, uno stato

d’animo, una illuminazione. La frase breve e brevissima è più

incisiva perché scarna ed essenziale, ma quanto più profonda e

onnicomprensiva della frase dilatata, che rischia di diluire concetti

ed emozioni o il contenuto della storia stessa. Contenuto, che ha le

caratteristiche del romanzo misto di storia e fantasia di manzoniana

memoria, ma anche della più recente connotazione letteraria, che ama

la commistione di vari generi, fusi nell’arte di un nuovo

raccontare ricco di più ampie suggestioni.

Il

romanzo narra la vita di Miliza, la principessa serba del quarto

secolo dopo Cristo, discendente della santa dinastia dei Nemanidi,

che tanta parte ebbe nelle vicende dell’impero serbo nel Medioevo,

e il suo continuo intrecciarsi con l’intervento soprannaturale

degli angeli e soprattutto dell’ Angelo Custode. Ed è proprio

l’Angelo Custode di Miliza la voce narrante: altra originale

peculiarità del romanzo. Ma, accanto a lui, vivono ed intervengono,

con più dettagliati chiarimenti sulla vicenda umana e regale della

protagonista e, in particolar modo, sui compiti delle gerarchie

angeliche, i sette Arcangeli. E tutti e sette hanno una loro

“finestra”, per affacciarsi sul mondo degli uomini e tra i Cieli

di Dio e disquisire di vicende umane e di volontà divina. Insieme,

queste sette voci narranti, creano reiteratamente nel libro una sorta

di coro greco che fa da sfondo a tutta la storia. Non è possibile,

allora, leggere Il gioco degli angeli e non rimanerne

catturati fino all’ultima pagina, per il dipanarsi di questa storia

avvincente, che l’autrice propone con una straordinaria “sapientia

cordis” e con un’abilità letteraria fuori del comune.

Si

tratta di due mondi paralleli, l’uno visibile e reale, l’altro

invisibile e immaginario, ma altrettanto vero nella mente e nel cuore

della scrittrice, che si sfiorano e si contaminano a vicenda.

Nel

romanzo é possibile soprattutto leggere il profondo amore della

scrittrice per il suo Paese: la Serbia, dunque. Ma anche Krusevac,

suo paese natio. Belgrado, nuova meravigliosa capitale. E il Kosovo,

di cui offre uno spaccato di storia tra i più toccanti e veri.

Tutti

i personaggi, inoltre, sembrano scolpiti. Mirabilmente caratterizzati

dall’autrice in tutte le loro peculiarità fisiche, psicologiche,

comportamentali. Ma la eccezionale statura letteraria della

scrittrice si rivela e si evidenzia soprattutto nella sua profonda

capacità di penetrare nel cuore degli uomini e descriverne le

lacerazioni, i contrasti, i chiaroscuri dei pensieri; i desideri e le

rinunce, i rifiuti e le attese, i progetti e le delusioni o le

realizzazioni, i ricordi e le ansie per il futuro, i dubbi e la

ricerca vana della verità e l’incontro con le verità, negli

inevitabili conflitti esistenziali.

L’autrice

racconta in modo mirabile tutto questo, facendo del suo romanzo un

ricamo di storie nella storia, in cui vivono personaggi storici con

tutte le loro ambizioni, passioni, illusioni; con le vittorie e le

sconfitte; con tutto il bagaglio della loro umana esperienza, fatta

per lo più di errori e di pentimenti, di rammarichi e di nostalgie,

nella dolente rappresentazione di una umanità, incapace di vivere il

proprio tempo nella pienezza del presente perché sempre rivolta al

passato o proiettata nel futuro, decretando così il proprio

fallimento e la propria infelicità.

È

probabilmente anche il romanzo del dolore, di una sofferenza

dell’anima che spaventa e fa male, ma è anche il romanzo della

salvezza, grazie alla Grazia divina e, forse, anche agli Angeli

Custodi, che guidano, aiutano nelle scelte, proteggono dalle forze

del male.

È,

pertanto, anche un inno alla preghiera. La preghiera ci redime e ci

salva.

Di qui

l’importanza di un romanzo come questo. Da leggere e da

“mangiare”come “pane quotidiano” per provare a diventare

migliori.

lunedì 9 ottobre 2017

Le Donne rese immortali dall'anima e dalla macchina fotografica di Giovanni Gastel

Ritengo

banale scrivere: “splendida foto per una splendida donna”.

Scontato.

Mi piace, in

realtà, incantarmi a guardare questa Galleria superba della

Femminilità, filtrata attraverso l'anima di Giovanni Gastel e la sua

macchina fotografica. Meraviglioso strumento che tale rimarrebbe se

non prendesse respiro palpitante nelle mani dell'Artista. Mi chiedo:

ma una donna è sempre la stessa donna se viene raccontata da un

uomo? Credo di no. Anzi, ne sono convinta. Siamo due universi

distanti, anche se forse complementari. L'intuito femminile è

diverso dalla razionalità maschile. E, se una donna nota

maggiormente nella luce degli occhi o nella piega delle labbra di

un'altra donna il suo mondo interiore e i suoi misteri, un uomo nota

quel volto nel suo insieme di bellezza fisica o di seduttività. Se,

però, quell'uomo è impastato di sensibilità creativa e poetica,

allora quel volto di donna si fa poesia: ha in sé la luce del divino

che dimora nell'opera d'Arte.

Non tutte le

donne fotografate possono vantare questo soffio, sul loro volto, che

è accadimento e prodigio. A quante sono stati negati la certezza del

volto, lo stupore dell'accadimento? Quante hanno potuto emozionarsi

specchiandosi in una foto ed emozionare lo sguardo di chi le ha

sfiorate oppure osservate?

Con Giovanni

Gastel accade.

E quel volto

o quella figura femminile si trasfigura e diventa altro e altro

ancora: si fa ricciolo di oscuro desiderio, di velluto e sogno, o

cascata di grano nel campo di nessuno; sorriso d'anguria o ombra di

occhi che temono la luce e luce di sguardo che percorre vallate e

sale sui monti e si veste di cielo per riflettersi nel mare e

guadagnare orizzonti mai esplorati. Oppure è corpo che si fa volo e

ali di farfalla, gomitolo di lana o fiore che si dischiude alla vita.

Spavalderia di gambe incrociate, esibite, in attesa, oppure

coraggiose gazzelle, frementi d'avventura nell'andare; e seni

nascosti, svelati, timidi, audaci che invitano mani e occhi e una

passione che pulsa di un attimo appena e poi si spegne come cerino

troppo breve per durare.

Ed è come

scoprirsi in una Galleria buia che a tratti s'illumina di un

bagliore: un lampo, uno squarcio. Un occhio divino su cornici vuote

che le animano. Che si animano. Ed ecco il Volto. Di Donna. Ha due

occhi che feriscono. Buio. Luce. Un altro Volto. Ha labbra-papavero

che accendono il cielo di un sorriso. Buio. Lampo: quella donna non

ha né labbra né occhi, solo un mistero che vuole celare. O svelare

a chi sa leggere e vuole leggere in quel mistero. Buio. Squarcio. E

il nero si fa ala di corvo, notte di rimpianto, urlo di due lacrime

non piante sul pallore del viso. Luna sorpresa di solitudine e

d'abbandono. Poi ecco l'oro di un volto sontuoso nella sua altera

fissità bizantina di icona lontana che veste di preziosa antichità

i monasteri del Kosovo e quello serbo di Kilandari.

Buio. Luce.

Per Donne donne fiore donne erba donne prato donne sogno donne nuvola

donne volo donne mare e maree. Donne svettanti come vittorie a lungo

sognate e rincorse e afferrate. Donne protagoniste di una storia, di

mille storie. E Donne che hanno scritto la storia della Moda,

dell'Arte, del Cinema e del Teatro. Donne integrate nel loro tempo e

spazio vitale o sbalzate come un bassorilievo oltre il tempo e lo

spazio.

Rese

immortali da quel lampo di luce che è talento più che tecnica,

genialità più che immagine, sensibilità più che angolazione di

ombre, amore più che posa o inquadratura.

Giovanni

Gastel, con la sua macchina fotografica, le guarda le donne per

ascoltarle. Le ascolta per conoscerle. Per riconoscerle e

raccontarle. Entrando nella loro anima per vivificarle di una

ineffabilità che solo l'anima possiede.

E le Donne

della sua meravigliosa Galleria si accendono di mille atmosfere, di

luminose essenze, misteriose eppure vicine, in tutte le loro

sfaccettature, quasi fossero in un prisma in cui sanno esse stesse

conoscersi e riconoscersi per colmarsi di pienezza di sé, di

autenticità, di LUCE...

E,

immortalando, Giovanni Gastel si immortala.

Iscriviti a:

Post (Atom)